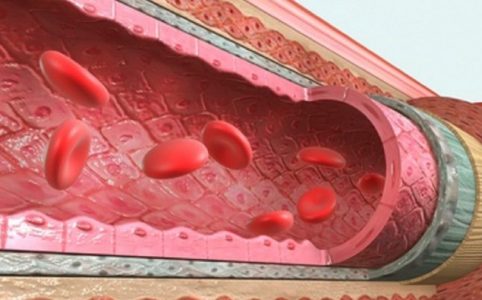

Um das zirkulierende Blut auch aus tiefen Lagen wie z.B. dem Bereich der Füße und Unterschenkel wieder zum Herzen transportieren zu können, benötigt der Körper verschiedene Möglichkeiten zum Druckaufbau. Der primäre Antrieb für diese Pumpleistungen geht vom Herzen aus.

Unterstützt wird das Herz von den die Gefäße umgebenden Muskeln der Beine, die durch ihre Aktivität (Bewegung) die Gefäßwände zusammenpressen und wieder erschlaffen lassen (= Muskelpumpen). Die richtige Fließrichtung wird dabei durch die Venenklappen vorgegeben, die sich durch den Druck nur in eine Richtung hin öffnen.

Entstehung

Durch verschiedene Mechanismen und Störungen (hauptsächlich Bindegewebsschwäche) kann es zu einem Stau in den Venen kommen, der dazu führt, dass die Gefäße überdehnt werden (ausleiern). Hierdurch können auch die Venenklappen nicht mehr ordnungsgemäß schließen, sie erlauben einen Rückfluss des Blutes und somit einen zunehmenden Stau.

Krampfadern (Varizen) sind geweitete oder knötchenförmige Venen, die meist unterhalb der Hautoberfläche liegen und dabei gut sichtbar (bläulich durchscheinend) und tastbar (durch ihre Verdickung) sind.

Nahezu 90 Prozent aller Deutschen entwickeln in ihrem Leben Varizen, wobei Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Nur jede sechste Varikose benötigt medizinische Hilfe, die übrigen Venenveränderungen haben kaum einen Einfluss auf den Blutstrom und stellen nur ein kosmetisches Problem dar. Sind mehrere Venen gleichzeitig von der Veränderung betroffen, spricht der Mediziner von einem Kranpfaderleiden (Varikose).

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den “5 Wundermitteln” an:

Kleine Anmerkung: Die Sache mit den “5 Wundermitteln” ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…

In den meisten Fällen entwickeln sich Varizen ohne ersichtlichen Grund (= primäre Varikose). Hierbei sind die Venen dicht unter der Haut sowie die Verbindungsvenen zu tieferen Regionen hin betroffen. Man vermutet eine erworbene oder anlagebedingte Bindegewebsschwäche, die zu der Ausweitung der Gefäße führt.

Bei dem sekundären Krampfaderleiden ist eine Grunderkrankung, z.B. Beinvenenthrombose, für die Entstehung verantwortlich. Hier liegen Abflussbehinderungen in Gefäßen vor, die dazu führen, dass sich das Blut Umgehungswege sucht. Dadurch steigt der Druck in diesen (kleineren) Gefäßen, die sich wie bei der primären Form irreversibel ausdehnen.

Varizen werden durch unterschiedliche Faktoren begünstigt. Hierzu zählen Bewegungsmangel, stehende oder sitzende Tätigkeiten (bei denen die Muskelpumpe kaum beansprucht wird), einengende Kleidung (z.B. im Bereich der Kniekehlen), zunehmendes Alter, Übergewicht, Rauchen sowie hormonelle Schwankungen (z.B. während einer Schwangerschaft).

Je nach betroffenem Gefäßbereich unterscheidet man Stammvarizen (mit ca. 85 Prozent am häufigsten, hauptsächlich bedingt durch eine Störung der Venenklappen im Bereich der Leisten oder der Kniekehlen, bilden sich an den Innenseiten von Ober- und Unterschenkel aus, betreffen die Vena saphena magna und parva), Seitenastvarizen (Ausläufer der Stammvenen, die ebenfalls an der Innenseite der Beine gelegen sind und sich meist parallel zur Stammvarikose ausbilden) sowie Besenreiser (winzige Gefäße dicht unterhalb der Hautoberfläche, die hauptsächlich an der Außenseite der unteren Extremität sichtbar werden und dabei einzeln oder netzförmig / retikulär in Erscheinung treten).

Arten der Krampfaderleiden

Häufig lässt sich schon in jungen Jahren die Neigung zu Krampfadern feststellen. Hier entwickeln sich die bläulich durch die Haut scheinenden Gebilde, die aber neben der kosmetischen Komponente noch keine Beschwerden verursachen (Stadium I). Vielfach bleibt dieser Zustand auch im höheren Alter erhalten.

Bei schwerer Ausprägung werden die Beine jedoch durch die mangelhafte und verlangsamte Durchblutung (siehe auch: Durchblutungsstörungen) rasch müde und schwer (Stadium II).

Im Bereich der Varizen kann es zu Wassereinlagerungen (Ödeme) kommen, in waagerechter Position (im Schlaf) treten vermehrt Wadenkrämpfe auf, Hautläsionen und Wunden heilen schlecht ab (Stadium III).

In warmen Monaten ist eine Zunahme der allgemeinen Symptomatik zu beobachten, in kalten Monaten ziehen sich die Gefäße vermehrt zusammen, so dass sich das klinische Bild bessert.

In Stadium IV kommt es zu einem offenen, kaum oder nicht mehr abheilenden Geschwür im Bereich der Füße oder des Unterschenkels (Ulcus cruris) mit drohendem Zelltod (Nekrose).

Diagnose

Die Diagnose lässt sich vielfach schon bei der Inspektion vermuten. Mithilfe der Duplex-Sonographie oder einer Phlebographie lassen sich die veränderten Gefäße darstellen, spezielle Sonden dienen der Ermittlung der Fließgeschwindigkeit des Blutes.

Zusätzlich können noch verschiedene Tests durchgeführt werden, die unter anderem den Füllungszustand der Gefäße und den Abfluss des Blutes beurteilen (z.B. Trendelenburg-Test, Perthes-Test) siehe auch: Blutwerte. In den meisten Fällen ist eine Varikose harmlos.

Daneben kann sie unbehandelt aber auch zu schwerwiegenden Komplikationen wie z.B. Entzündungen, Gefäßverlust oder auch Ausbildung eines Ulcus cruris mit Gewebeverlust führen. Daher ist in ausgeprägten Fällen eine frühzeitige Therapie unerlässlich, die mit ihren vielfältigen Ansätzen eine gute Prognose aufweist (nach ca. fünf Jahren keine Rezidive bei über 90 Prozent der Betroffenen).

Therapie

Zu den allgemeinen Behandlungsmethoden zählen die ausreichende Bewegung, sportliche Aktivitäten, regelmäßiges Hochlagern der Beine, Kompression (durch Bandagen oder spezielle Strümpfe) sowie Kalt-Warm-Duschen der Beine und Füße zur Anregung der Durchblutung.

Bei den medikamentösen Wirkstoffen stehen Präparate zur Verfügung, die das Blut verdünnen (somit die Fließgeschwindigkeit erhöhen), die Durchblutung fördern und die Gefäßwände stabilisieren.

Oberflächliche Varizen können durch Injektion spezieller Flüssigkeiten verödet werden. Tiefer liegenden Gefäßen dient die Methode des Varizen-Strippings. Dabei werden alle abführenden Äste auf verschiedene Weise (Klipp, Verödung, Ligatur) verschlossen, das Gefäß selbst an zwei bestimmten Stellen nach Versiegelung gekappt und herausgezogen. Bei einer Krossektomie erfolgt zusätzlich die Unterbindung (Ligatur) der Venenäste im Bereich der Leiste.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter “Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.” dazu an:

Beitragsbild: fotolia.com – 7activestudio

Dieser Beitrag wurde letztmalig am 12.06.2012 aktualisiert.