Das Cushing-Syndrom entsteht durch ein Überangebot an Kortisol (= Hyperkortisolismus), welches in der Nebennierenrinde sezerniert wird (= endogenes Syndrom) oder über eine Kortisoneinnahme in den Organismus gelangt (= exogenes Syndrom oder iatrogenes Cushing-Syndrom).

Beim endogenen Cushing-Syndrom steigt der Kortisolspiegel im Blut durch ineinandergreifende Prozesse der Hypophyse und des Hypothalamus. Das kortikotrope Releasinghormon (Kortikotropin-Releasinghormon, CRH) führt zu einer Bildung des adrenokortikotropen Hormons (ACTH), welches die Bildung von Kortisol steuert. Ursachen für die Fehlsteuerung sind meist verschiedene Tumoren im Gehirn (z.B. Morbus Cushing), in der Nebennierenrinde oder auch in den Bronchien.

Zu den endogenen Erkrankungsformen wird auch ein ACTH-unabhängiges Syndrom gezählt, welches durch primäre Karzinome oder Adenome der Nebennieren (meist einseitig) entsteht.

Die endogene Form ist sehr selten, sie entwickelt sich altersunabhängig und kann wesentlich öfter bei Frauen diagnostiziert werden als bei Männern. Die jährliche Inzidenz liegt bei ca. fünf Erkrankungen pro 100.000 Einwohner.

Neben den durch Gewebewucherungen verursachten Erkrankungen kann auch Alkoholismus zum sogenannten Pseudo-Cushing führen. Hierbei ist der Kortisolspiegel im Blut aufgrund der Sucht erhöht, die Symptomatik ähnelt dabei sehr der echten Form.

Das exogene Cushing-Syndrom ist wesentlich häufiger zu beobachten. Man schätzt eine jährliche Inzidenz von ca. 15 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die für ein Cushing-Syndrom typischen Anzeichen entstehen hier durch Langzeittherapien (hohe Dosen) mit verschiedenen Glukokortikoiden wie z.B. Kortison. Die Erkrankung ist dabei ACTH-unabhängig.

Glukokortikoide dienen der Therapie bei verschiedenen Entzündungen im Darm, bei Autoimmunerkrankungen, entzündlich-chronischen Darmerkrankungen oder auch zur Vermeidung einer Abstoßungsreaktion bei Organtransplantationen. Durch Absetzen der hochdosierten Medikation sinkt der Kortisolspiegel langsam wieder in den Normalbereich, die Anzeichen gehen langsam zurück.

Das Cushing-Syndrom entwickelt sich sehr langsam und führt zu einer Vielfalt an Beschwerden und äußerlichen Anzeichen. Als Hauptsymptom gilt die Fettverteilungsstörung, bei der es zur Stammfettsucht, zum Mondgesicht (mit gesteigerter Rötung im Gesicht) und zu vermehrten Fettanlagen im Bereich des Nackens (Stiernacken) und der Schlüsselbeingruben kommt. Im Vergleich dazu wirken Arme und Beine sehr dünn.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:

Die proximale Muskulatur reagiert mit Atrophie, sie wird schwächer und bildet sich zurück. Die Haut wird dünn und transparent (Pergamenthaut), sie reißt leicht, bildet Falten, neigt zur Akne und lässt unter der Haut liegende Blutgefäße durchscheinen. Die Wundheilung ist verlangsamt oder gestört. Bedingt durch eine zunehmende Erhöhung des Mineralkortikoidhaushalts entsteht eine Hypertonie (Bluthochdruck). Kalzium ist vermindert, es zeigen sich osteoporotische Anzeichen (z.B. vermehrte Knochenbrüche). Bei Frauen kann der Menstruationszyklus aussetzen (Amenorrhö), bei Männern kommt es zu Impotenz. Insgesamt ist die Libido eingeschränkt. Daneben zeigt sich auch ein verstärkter Haar- und Bartwuchs bei Frauen (Hirsutismus).

Betroffene leiden unter einem andauernden Durstgefühl und verspüren häufig einen Harndrang, Anzeichen, die einem Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) ähneln. Die Störung der verschiedenen Hormone, Mineralien und Spurenelemente sowie die Veränderung des Aussehens können zudem auch zu psychischen Störungen führen.

Da sich das Cushing-Syndrom langsam im Verlauf von Monaten und Jahren entwickelt, werden die Veränderungen meist erst spät bemerkt. Die Diagnostik gestaltet sich als schwierig, da die Symptomatik nicht immer eindeutig ist. Vor allem Blut und Urin werden zur Auswertung genutzt. Durch die Anamnese lässt sich eine Glukokortikoid-Therapie abklären.

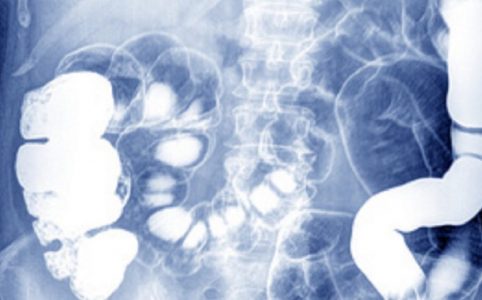

Zum Ausschluss von Gewebewucherungen kann das Gehirn mittels CT und MRT untersucht werden. Der Ultraschall dient der Darstellung der Nebennieren.

Die Therapie ist abhängig von der endogenen oder der exogenen Form. Eine Überdosierung mit Glukokortikoiden lässt sich durch eine Verringerung der Dosis behandeln. Hierdurch mildern sich die Beschwerden. Nach einer Kortison-Therapie gehen die Beschwerden wieder vollständig, der Prozess des Ausschleichens kann mehrere Monate dauern.

Bei einem Tumor ist die operative Entfernung das Mittel der Wahl. Werden eine Nebenniere oder Bereiche im Gehirn entfernt, muss postoperativ eine lebenslange, medikamentöse Substitution der nicht mehr produzierbaren Hormone erfolgen. Ist der Tumor inoperabel kann durch spezielle Medikamente der Kortisolspiegel im Blut gesenkt werden. Zusätzlich erfolgt die Bestrahlung des entarteten Organs.

Ohne Therapie kann es zu lebensbedrohlichen Folgeerkrankungen kommen. Hierzu zählen vor allem der Herzinfarkt und der Schlaganfall, die letal enden können.

Bei rechtzeitiger Therapie kann es bei über 80 Prozent der Behandelten zu einer vollständigen Genesung kommen. Dabei zeigen (neben der Behandlung von einem exogenem Cushing-Syndrom) gutartige Tumoren eine positive Prognose. Diese verschlechtert sich bei malignen Nebennierenkarzinomen oder Bronchialkarzinomen jedoch rapide.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter “Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.” dazu an:

Beitragsbild: fotolia.com – Tonpor Kasa