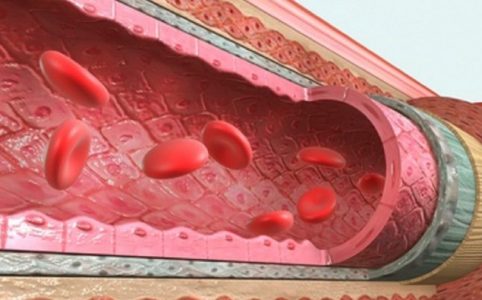

Der menschliche Organismus ist mit Lymphbahnen durchzogen, die parallel zum venösen System verlaufen. Sie beginnen blind in der Peripherie, führen Lymphflüssigkeit (Körperwasser, hellgelb, lymphozytenhaltig) mit sich, die in den Sammelstellen (Lymphknoten) gefiltert wird und zum Weitertransport in die großen Lymphbahnen gegeben wird.

Verwandte Themen sind auch: geschwollene Lymphknoten

Das Lymphsystem dient der Abwehr (durch Lymphozyten), selektiert Abfallprodukte, die über den Darm ausgeschieden werden und unterstützt die Fettresorption im Darm.

Nahezu zwei Liter Lymphe werden täglich transportiert. Ist das System gestört, kommt es zu einer Stauung dieser Flüssigkeit, v.a. in den rumpffernen Gebieten, die sich in Form von Ödemen zeigt.

Ein Lymphstau bzw. Lymphödem ist relativ selten und zeigt sich meist bei Frauen (ca. neun Mal häufiger als bei Männern). Das im Verhältnis eher auftretende Lymphoedema praecox beschreibt ein Lymphödem im jungen Lebensalter (zwischen dem 15. und 20. Jahr). Daneben kommt es in Einzelfällen zu Lymphstauungen nach dem 35. Lebensjahr (= Lymphoedema tardum).

Der Stau kann eine bestimmte Körperregion (z.B. Arm oder Bein) betreffen oder sich aber generalisiert am gesamten Körper zeigen. Durch den Stau der meist eiweißreichen Flüssigkeit kommt es zu einer sichtbaren Schwellung, die, neben einer Volumenzunahme, durch den ansteigenden Druck auch zu einer Schädigung der hier liegenden Zellen und Leitungsbahnen führt.

Das durch den Lymphstau entstehende Ödem kann sowohl angeborene als auch erworbene Ursachen haben. Das primäre Lymphödem entsteht u.a. durch Veränderungen von Lymphgefäßen (Fehlanlage bereits im Mutterleib) oder der Lymphflüssigkeit, die sich durch angeborene Defekte entweder spontan oder in Kombination mit einer anderen Erbkrankheit zeigen.

Das sekundäre Lymphödem entsteht als Folge einer Erkrankung oder Verletzung und zeigt sich doppelt so oft wie das angeborene Lymphödem. Diese erworbene Form findet sich v.a. nach Brustkrebs-Operation, bei Morbus Hodgkin, Leukämie, Entzündungen der Lymphbahnen, Erkrankungen kleiner Blutgefäße, Infektionen, Knochenbrüchen und Verstauchungen.

Das klinische Bild variiert und ist abhängig vom Typ. Ödeme können sich auf eine Körperseite beschränken oder auch die Gegenseite in Mitleidenschaft ziehen, wobei sie fast immer schmerzlos sind. Die angeborene Form beginnt meist in der Peripherie im Bereich des Fußes oder der Hand und aszendiert zur Körpermitte hin, erworbene Ödeme gehen meist vom Rumpf aus und deszendieren zu den Extremitäten.

Die primären Anzeichen sind z.T. unspezifisch, häufig sind die Beine betroffen. Es kommt zu einem Druck- oder Spannungsgefühl, leichtem Kribbeln, Stichen, Taubheit und einer raschen Ermüdbarkeit der betroffenen Extremität. Zusätzlich schwillt das Gewebe an, die Haut wird prall, hart, verfärbt sich (meist dunkel) oder weist Läsionen (auch Entzündungen) auf, die Poren vergrößern sich.

Die durch das Lymphödem verursachten Störungen lassen sich in vier Schweregrade unterteilen.

Während Stadium 0 keine Schwellung aufweist, zeigt sich diese in allen nachfolgenden Stadien. Stadium I ist gekennzeichnet durch ein reversibles Ödem, welches durch einfache Maßnahmen (z.B. Hochlagern der betroffenen Extremität) wieder verschwindet. Stadium II zeigt eine Schwellung, bei der das Gewebe hart und prall gespannt ist, es kommt zu einer Bildung von überschüssigem Bindegewebe (Fibrose), das Ödem bleibt auch bei Hochlagerung vorhanden. In Stadium III ist die Haut stark geschädigt und verhärtet, es bilden sich starke Wülste mit grober Struktur, die zu Entzündungen, Krusten oder Nekrosen neigen (Elephantiasis).

Meist reicht zur Diagnose die Inspektion der betroffenen Region aus. Zur Unterscheidung vom venösen Ödem dient das Stemmer-Zeichen (positiv, wenn die Haut auf den Zehen oder Fingerrücken nicht mehr zur Falte angehoben werden kann). Zusätzlich erfolgen Laborauswertung (Laborwerte), Ultraschall und Szintigraphie der Lymphbahnen.

Die wirksamte Therapie ist die Lymphdrainage (kontraindiziert bei KHK oder Nervenläsionen), bei der durch knetende Bewegungen die Flüssigkeit aus dem Gewebe massiert wird. Zusätzlich unterstützen Bandagen, Wickel, Kompressionsstrümpfe und Bewegungstherapie.

Diuretische Medikamente können bei eiweißarmen Ödemen verordnet werden, Hochlagern der betroffenen Extremität hilft im leichten Stadium. Die Haut muss gut gepflegt sein und darf nicht eingeschnürt werden (weite Kleidung, offenes Schuhwerk).

Ist der Auslöser eine andere Erkrankung, muss diese zusätzlich therapiert werden, um den Lymphfluss wieder herzustellen. Bei der angeborenen Variante dienen die Maßnahmen der Linderung, eine Heilung ist kaum möglich.

Bilder von fotolia.com: lymphbahnen_lom123

Dieser Beitrag wurde letztmalig am 12.06.2012 aktualisiert.