Der Darm gilt als wichtigstes Organ der Verdauung. Er schließt an den Magen an und gliedert sich in Dünndarm (mit den Anteilen Duodenum, Jejunum und Ileum), Dickdarm (Kolon) und Mastdarm (Rektum).

Im Darm wird die Nahrung verdaut, wobei der Dünndarm der Resorption wichtiger Nahrungsbestandteile und der Dickdarm der Rückführung von Wasser (= Eindickung) und darin enthaltener Spurenelemente und Elektrolyte dienen. Im Rektum wird der Kot gesammelt. Bei ausreichender Füllung wird die Muskulatur zur Darmentleerung (über peristaltische Bewegungen) angeregt, es entsteht der Toilettendrang.

Ursachen

Entzündungen in den verschiedenen Abschnitten des Darms führen bei den Betroffenen zu unterschiedlichen Störungen und Beschwerden. Neben Magenentzündungen sind sie der häufigste Grund für Übelkeit, Brechreiz und Durchfälle. Die Enteritis betrifft die Schleimhaut des Dünndarms, die Enterokolitis die von Dünn- und Dickdarm, die Kolitis den Dickdarm (und Mastdarm).

Neben den verschiedenen Erregern gibt es weitere Ursachen, die zu einer Entzündung führen. Die Einnahme verschiedener Medikamente kann sich negativ auf die Schleimhaut des Darms auswirken, die natürlichen Darmbakterien werden vernichtet und bieten so anderen Erregern ungehinderten Eintritt.

Dies zeigt sich z.B. bei einer langwierigen Einnahme von Antibiotika (= pseudomembranöse Kolitis durch die Vermehrung des Bakteriums Clostridium difficile). Tumoren des Darms sind ebenfalls in der Lage, Entzündungen zu provozieren. Die Strahlenkolitis entwickelt sich durch Behandlung von Darmtumoren sowie von benachbarten Organen.

Weitere, eher selten in Erscheinung tretende Formen entstehen z.B. durch eine Minderdurchblutung des Darms (= ischämische Enteritis bzw. Kolitis) oder durch Autoimmunprozesse (z.B. kollagene Kolitis = Zunahme des Gewebes im Dickdarm, lymphozytäre Kolitis = Einwandern der Lymphozyten in die Schleimhaut des Dick- und Mastdarms).

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den “5 Wundermitteln” an:

Kleine Anmerkung: Die Sache mit den “5 Wundermitteln” ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…

Entzündungen im Darm treten entweder akut auf oder verlaufen chronisch. Bei der akuten Form sind vor allem Infektionen mit Viren (z.B. Rota-, Norwalk-, Adenoviren), Bakterien (vor allem Streptokokken, Salmonellen, Staphylokokken, Escherichia coli, Campylobacter), Pilzen und Würmern (z.B. Peitschenwurm) für die Symptomatik verantwortlich.

Mit über 30 Prozent gelten dabei Salmonellen und das Bakterium Campylobacter als Hauptverursacher. Der Übertragungsweg ist meist fäkal-oral (z.B. durch verunreinigte Lebensmittel, kontaminiertes Wasser oder Schmierinfektionen).

Die Inkubationszeit liegt, je nach Auslöser, zwischen wenigen Stunden und einigen Tagen. Danach führt die hervorgerufene Entzündung zu klassischen Beschwerden wie Appetitlosigkeit, Übelkeit und schwallartigem Erbrechen (z.B. bei Beteiligung des Magens oder einem plötzlichen Darmverschluss).

Im Verlauf treten kolikartige Bauchschmerzen mit starken Darmgeräuschen und Blähungen sowie Durchfällen auf. Die Bauchdecke ist meist gespannt und druckdolent.

Neben den auf eine Unstimmigkeit im Darm hinweisenden Beschwerden können sich auch Fieber, Kreislaufprobleme und eine körperliche Schwäche entwickeln. Zeitgleich wird die Schleimhaut durch die zunehmende Entzündung geschädigt.

Sie kann porös werden, bluten oder in sehr ausgeprägten Fällen auch zu Geschwüren (Ulzerationen) neigen. Die Ausscheidungen weisen dementsprechend Blutbeimengungen (Blut im Urin oder Blut im Stuhl), Schleim oder auch Eiter auf.

Zum Weiterlesen: Bleistiftstuhl – Ursachen, Symptome und Beurteilung: Ist es schlimm?

Der anfängliche Durchfall geht im Verlauf häufig in einen Darmverhalt (Verstopfung = Obstipation) über, hierbei versucht der Organismus Wasser einzusparen, um lebensbedrohliche Folgen (Dehydratation, Mangelerscheinungen, Elektrolytverschiebung = Gefahr für den Kreislauf und das Herz) zu reduzieren oder zu vermeiden.

Die chronisch ausgeprägte Darmentzündung weist eine nahezu identische Klinik auf. Klassische Beispiele sind die Colitis ulcerosa und der Morbus Crohn, beides chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, die hauptsächlich auf Autoimmunprozesse zurückzuführen sind.

Die Colitis ulcerosa breitet sich vom Rektum zum Dickdarm hin aus und führt im Verlauf zu einer starken Schädigung der Darmwand und daraus resultierend häufig auch zur operativen Entfernung betroffener Darmabschnitte. Ein ähnliches Bild präsentiert sich bei Morbus Crohn, hier verteilen sich die Entzündungen zum Teil auf den gesamten Darm, zum Teil sind sie nur auf den Dünndarm beschränkt. Der Verlauf ist in Schüben mit zunehmender Symptomatik und Schädigung.

Diagnose

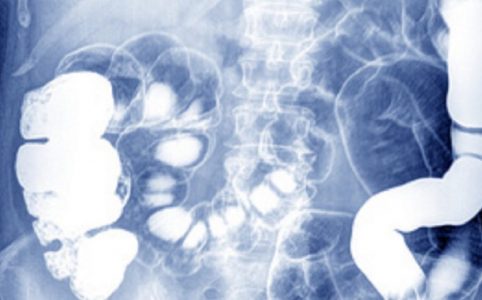

Zur Diagnostik stehen die bekannten Verfahren zur Verfügung. Neben Anamnese, Inspektion, Palpation und Auskultation wird das Blutbild ausgewertet, werden Stuhlproben untersucht und bildgebende Verfahren eingesetzt (z.B. Sonographie, Röntgen, CT).

Die Rektoskopie, Koloskopie oder auch Rektosigmoidoskopie dienen der Darstellung des Darms, bei der auch Gewebeproben zur histologischen Untersuchung gewonnen werden können. In seltenen Fällen wird der Darm auch laparoskopisch begutachtet.

Therapie

Je nach Ursache und Stadium wird die Therapie gewählt. Während sich die meisten akuten Formen kausal behandeln lassen, kann bei chronischen Entzündungen meist nur eine Linderung der Symptomatik erfolgen.

Antibiotika dienen der Bekämpfung von Bakterien. Unterstützend wird eine magen- und darmschonende Diät (fettarm, nicht reizend, kein Alkohol oder Koffein) erstellt. Auf den Genuss von Nikotin ist zu verzichten.

Der Verlust von Flüssigkeit wird durch glukose- und elektrolythaltige Lösungen ausgeglichen. Präparate auf Aktivkohlebasis dämmen und lindern Durchfallerscheinungen.

Die Symptome lassen unter der Behandlung rasch nach, die vollständige Ausheilung erfolgt, je nach Konstitution, innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen. Chronische Entzündungen werden ebenfalls medikamentös (z.B. Immunsuppressiva, Salicylate) und mit geeigneten Diäten behandelt.

Ein zerstörter Darmabschnitt muss operativ entfernt werden, eine weitere Ausbreitung wird hierdurch zwar nicht verhindert, im Verlauf jedoch verlangsamt.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter “Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.” dazu an:

Beitragsbild: fotolia.com – Tonpor Kasa

Dieser Beitrag wurde letztmalig am 12.06.2012 aktualisiert.